Artigo

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto

Porto, Portugal

2019

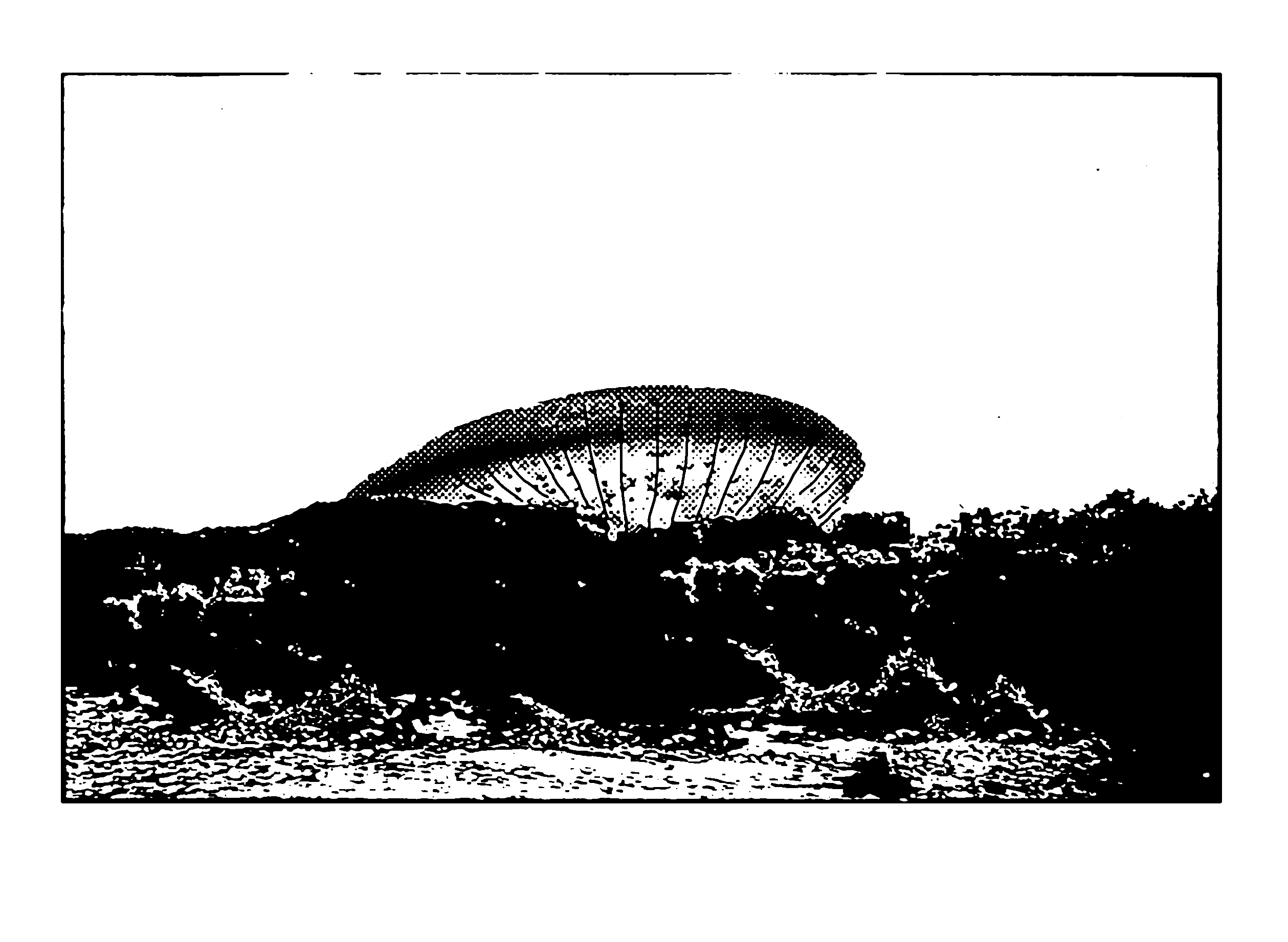

[Figura 2. Neyde Lantyer. Museu do Sertão - Project I (Inspired by MORE Museum), 2019 ]

![]()

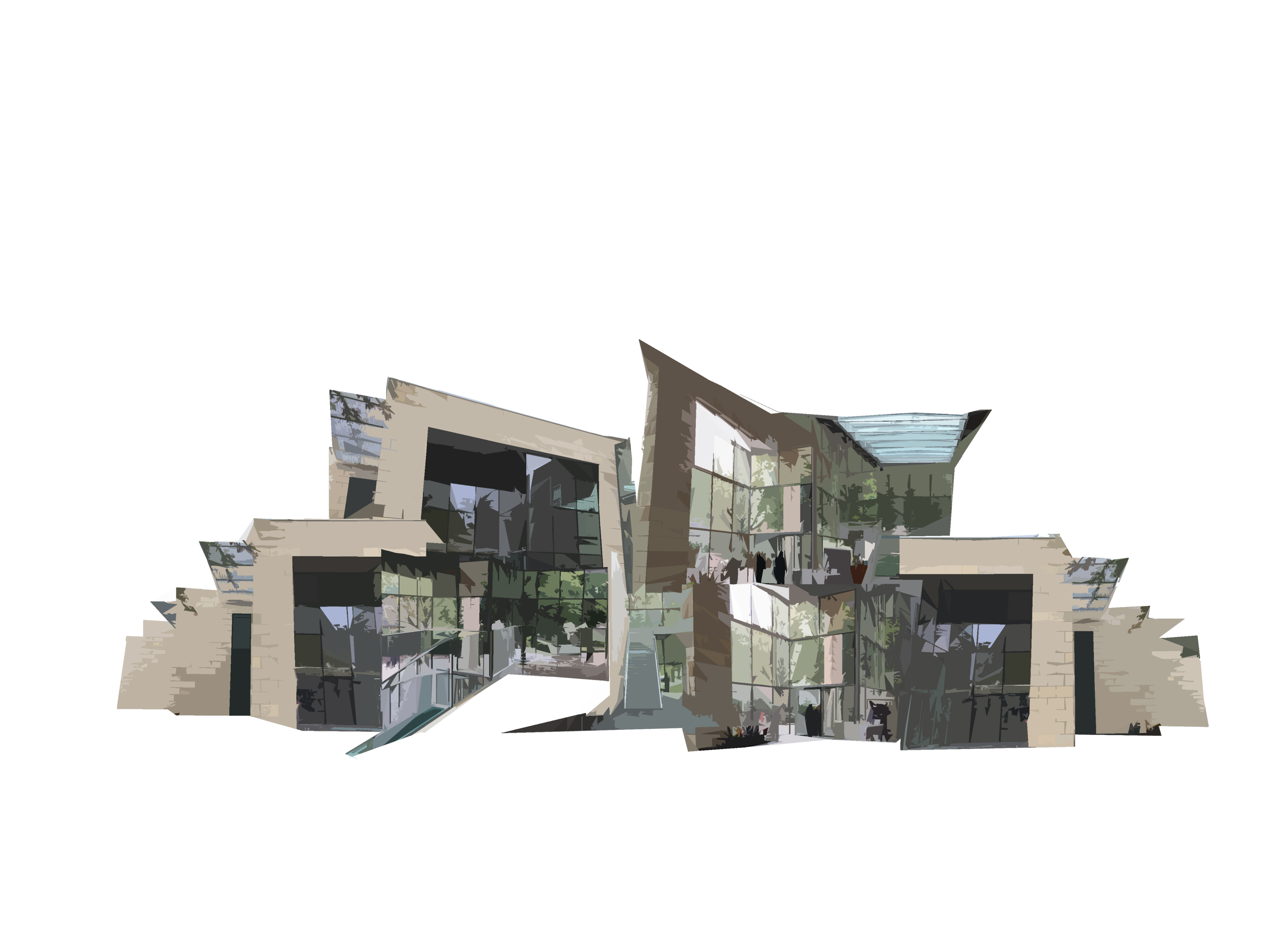

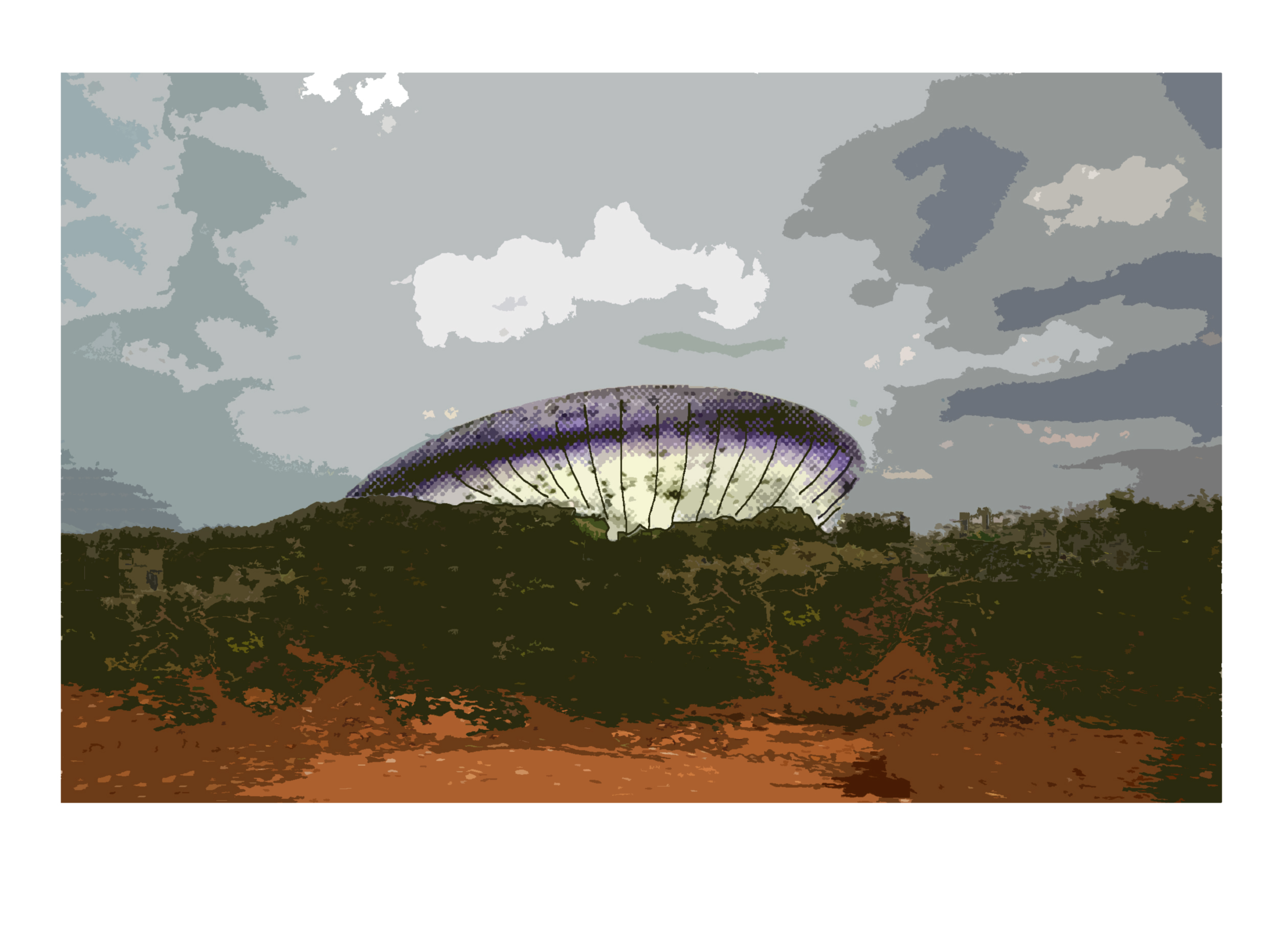

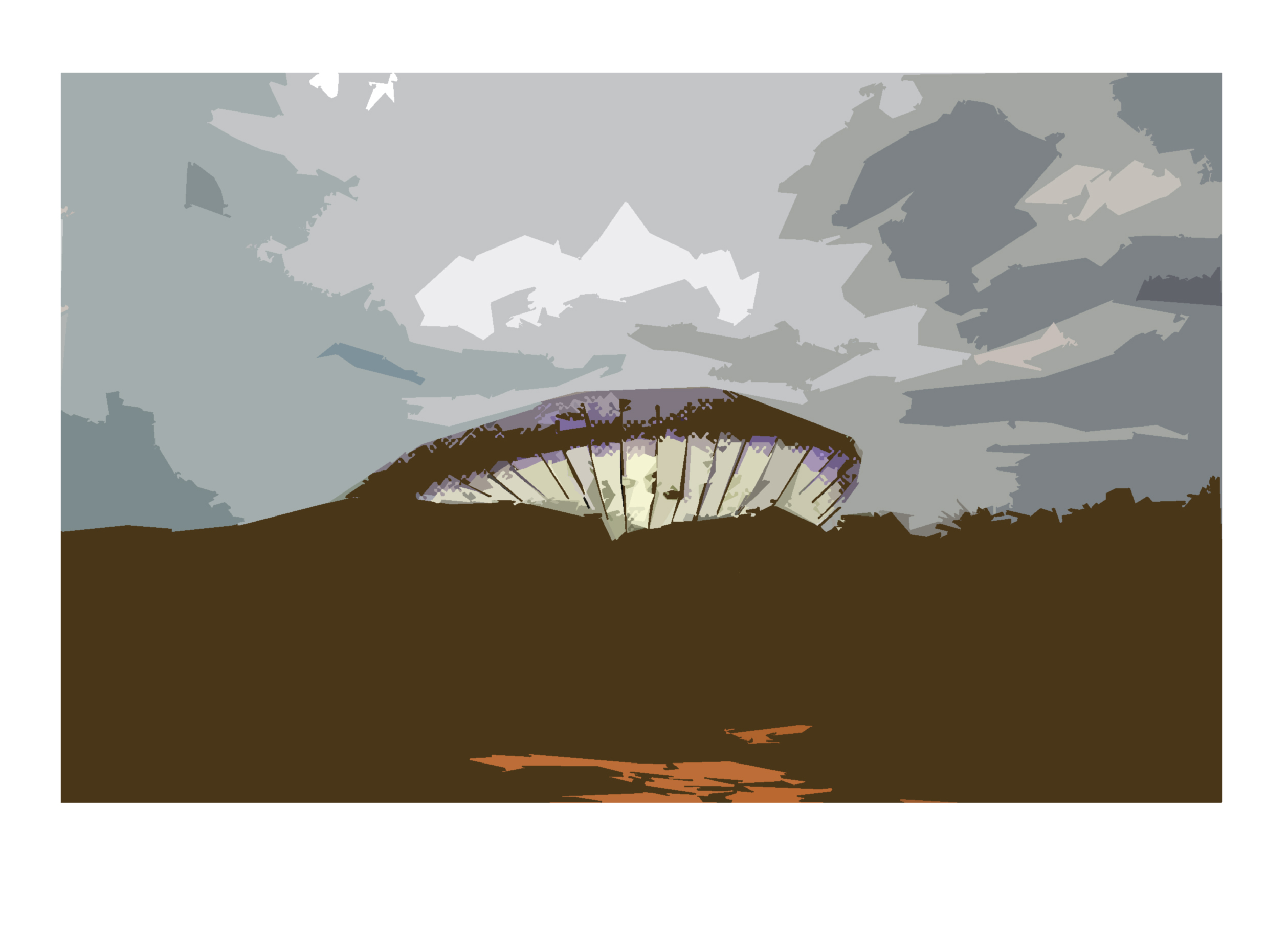

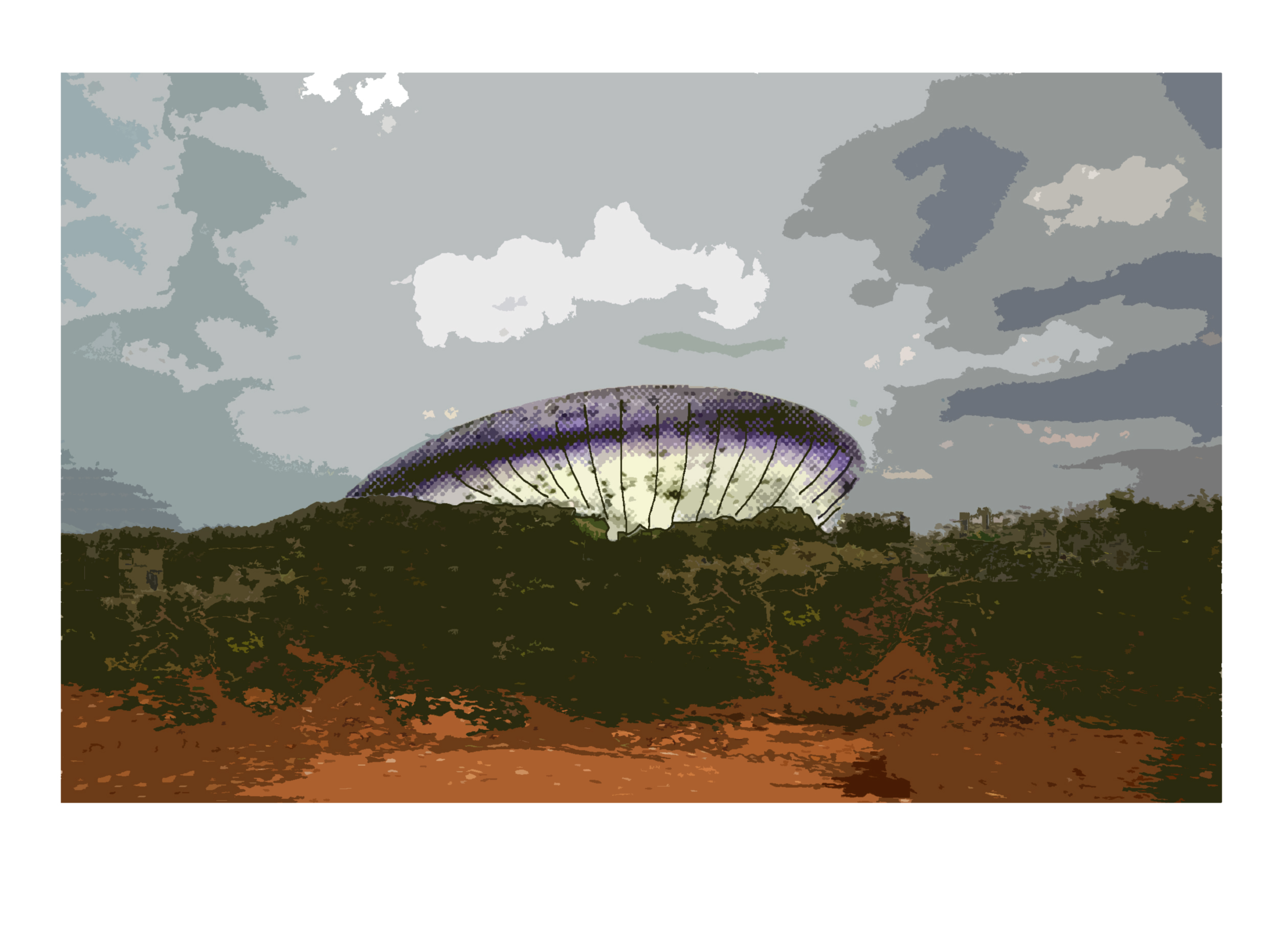

[Figura 5. Neyde Lantyer. Museu do Sertão - Project II (Inspired by Zaha Hadid), 2019 ]

![]()

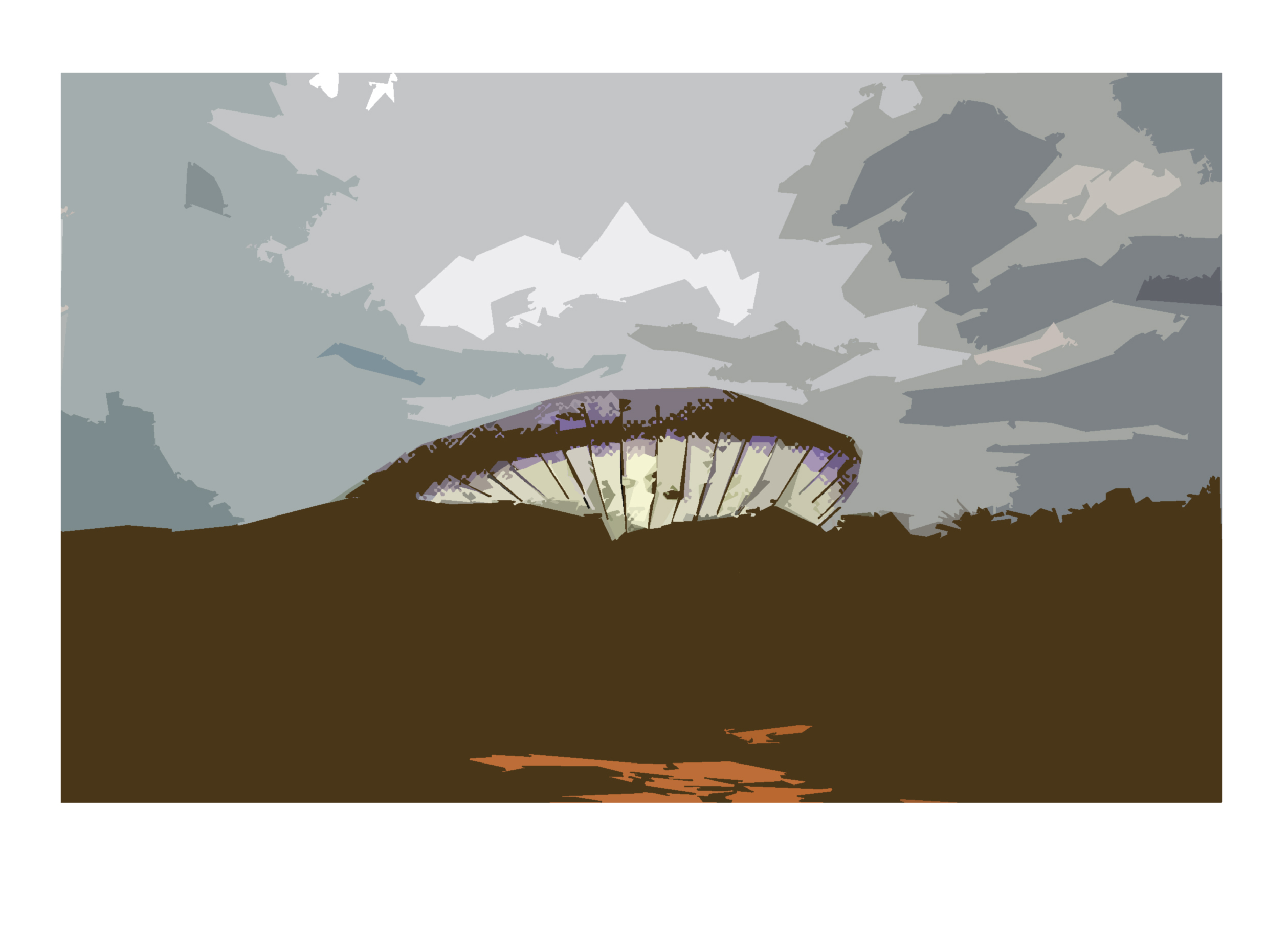

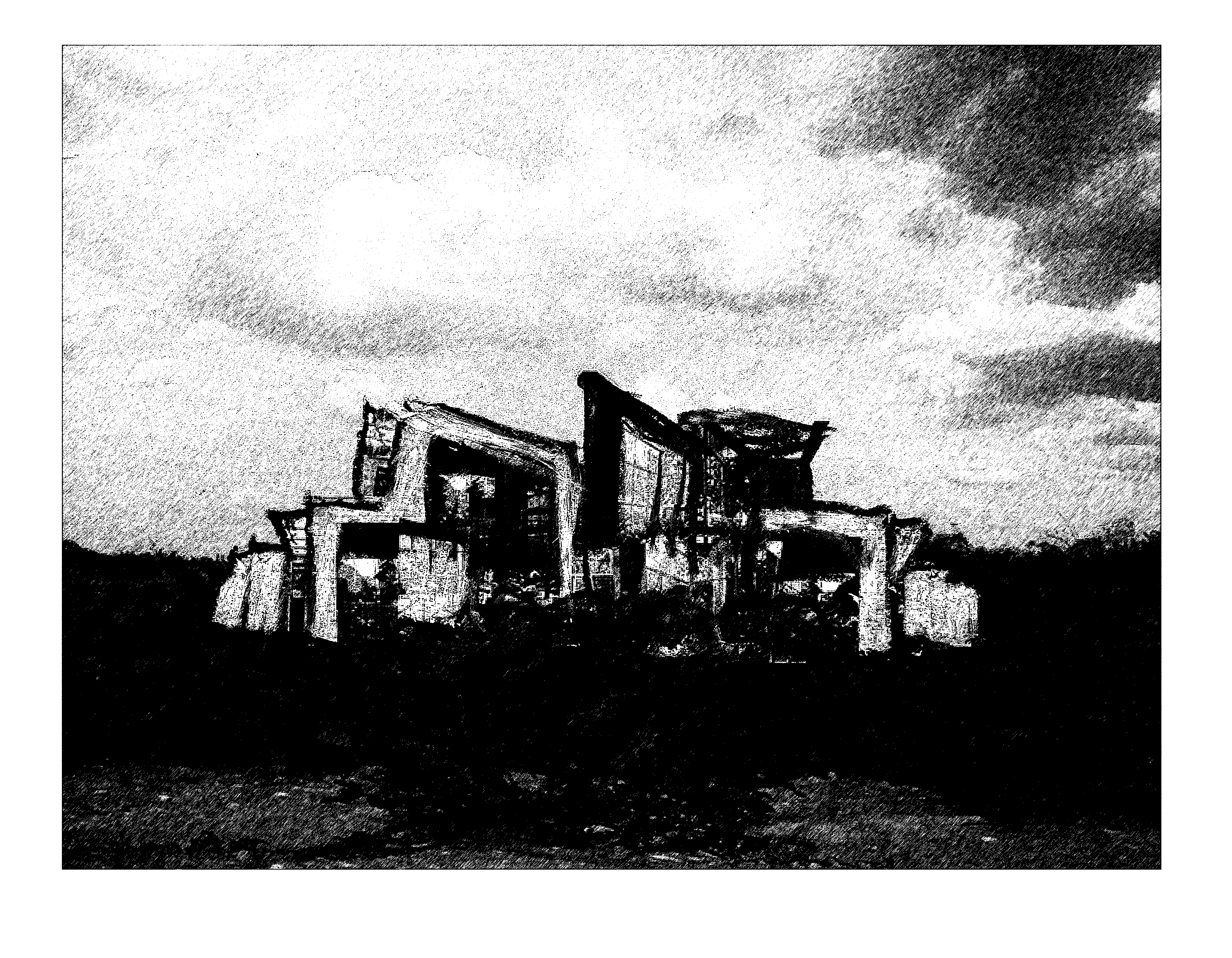

[Figura 3. Neyde Lantyer. Museu do Sertão - Project I (Inspired

by MORE Museum), 2019]

![]()

![]() .

.

[Figura 4. Neyde Lantyer. Museu do Sertão - Project II (Inspired by Zaha Hadid), 2019 ]

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

[Figura 1. Neyde Lantyer. Museu do Sertão - Project I (Inspired by MORE Museum), 2019 ]

[Figura 5. Neyde Lantyer. Museu do Sertão - Project II (Inspired by Zaha Hadid), 2019 ]

[Figura 3. Neyde Lantyer. Museu do Sertão - Project I (Inspired

by MORE Museum), 2019]

.

. [Figura 4. Neyde Lantyer. Museu do Sertão - Project II (Inspired by Zaha Hadid), 2019 ]

[Figura 1. Neyde Lantyer. Museu do Sertão - Project I (Inspired by MORE Museum), 2019 ]

RESUMO: Imaginar um locus para abranger o próprio universo é exercício poético ao qual me dedico desde que iniciei a pesquisa artística “Histórias que Guardamos” (LANTYER, 2015), cujos objetos de investigação são a invisibilidade e o silenciamento político e criativo das personagens femininas na história oficial da região brasileira denominada Sertão. No presente artigo, examino as perspectivas do meu próprio museu, o Museu do Sertão, uma utopia político-artística aqui revisada à luz de artistas e

teóricos, dentre os quais Susan Hiller e sua “arte museológica” e Claire Bishop com sua visão do museu contemporâneo como agente histórico de transformação (BISHOP, 2013). Partindo de duas condições fundamentais, que são uma ficção arquitetônica e uma museologia radical, anticapitalista e anti-opressão, este Museu do Sertão é uma fabulação poética que contem em si mesma a própria impossibilidade, pois que, situada no campo do sensível, é utópica e subversiva, especialmente no contexto do Brasil atual, sob o governo do fascista Jair Bolsonaro que odeia o Sertão e deseja obliterá-lo.

PALAVRAS-CHAVE: Museu do Sertão; arte contemporânea; arquitetura contemporânea; museografia radical; sertão; utopia.

ABSTRACT: Imagining a locus to contain the universe where I come from is a poetic exercise to which I have dedicated myself since I began the artistic research “Histórias que Guardamos” (LANTYER, 2015), investigating the political and creative invisibility of women in the official history of the Brazilian region known as Sertão. In this article, I examine the perspectives of my own museum: the “Museu do Sertão”, as a political-artistic utopia, here reviewed under the words of artists and theorists, especially Claire Bishop and her concept of the contemporary museum as a historical agent of transformation (BISHOP, 2013). Having two starting points: an architectural fiction and a radical anticapitalist museology, the “Museu do Sertão” is a poetic fabulation that contains in itself the impossibility of its very realisation. Situated in the field of the sensitive, the project is a subversive utopia, especially in the context of current Brazil, under the rule of fascist Jair Bolsonaro, who hates the Sertão and wants to obliterate it.

KEYWORDS: Museum of Sertão; contemporary art; contemporary architecture; radical museography; sertão; utopia.

PALAVRAS-CHAVE: Museu do Sertão; arte contemporânea; arquitetura contemporânea; museografia radical; sertão; utopia.

ABSTRACT: Imagining a locus to contain the universe where I come from is a poetic exercise to which I have dedicated myself since I began the artistic research “Histórias que Guardamos” (LANTYER, 2015), investigating the political and creative invisibility of women in the official history of the Brazilian region known as Sertão. In this article, I examine the perspectives of my own museum: the “Museu do Sertão”, as a political-artistic utopia, here reviewed under the words of artists and theorists, especially Claire Bishop and her concept of the contemporary museum as a historical agent of transformation (BISHOP, 2013). Having two starting points: an architectural fiction and a radical anticapitalist museology, the “Museu do Sertão” is a poetic fabulation that contains in itself the impossibility of its very realisation. Situated in the field of the sensitive, the project is a subversive utopia, especially in the context of current Brazil, under the rule of fascist Jair Bolsonaro, who hates the Sertão and wants to obliterate it.

KEYWORDS: Museum of Sertão; contemporary art; contemporary architecture; radical museography; sertão; utopia.

“O sertão é sem lugar (...) o sertão é o mundo”

_João Guimarães Rosa

A proposta de um hub radical para conter as tantas visões de mundo, práticas artísticas e o debate politico-cultural e filosófico suscitado pelo pensar da região brasileira chamada Sertão teve, possivelmente, seu embrião no Das Mauermuseum am Checkpoint Charlie, em Berlim, na Alemanha, e no impacto que experimentei ao visita-lo, em 1994, pouco tempo depois da queda do muro. Pequeno, caótico e vibrante, o Mauermuseum foi meu primeiro encontro com um museu vivo e imersivo, com o poder de desencadear reflexões sobre o mundo em que vivemos a partir das imagens, histórias e objetos de pessoas que conseguiram escapar da Berlim Oriental durante a Guerra Fria e de tantas outras que perderam suas vidas ao tentar. Muitos anos depois, em 2010, ao avistar o Limburg Museum, no sul da Holanda, uma enorme estrutura de arquitetura recente, concreto e linhas retas, situada em uma área pacata ‘no meio do nada’, experimentei novamente uma forte emoção diante de um museu, desta vez suscitada unicamente pela presença monumental do edifício._João Guimarães Rosa

Em uma fração de segundos minha imaginação transportou aquele volume para a região em que nasci, onde praticamente não há museus nem construções monumentais. Em 2016, visitando o Instituto Inhotim, no interior do estado de Minas Gerais, revivi a vertigem. Especialmente concebido para abrigar arte contemporânea, o Inhotim consiste não de apenas um, mas de 23 impressionantes “museus de Limburg” entranhados num parque tropical exuberante e remoto. Era, subitamente, a multiplicação e a prova (inútil) da viabilidade do meu projeto, ali mesmo, no Brasil. Por fim, em 2019, vivi mais do mesmo impacto ao divisar o MORE (Modern Realism Museum), entranhado na minúscula vila de Gorssel, também na Holanda. Novamente o gigantismo do prédio, as linhas retas e as estruturas de vidro despontando alto sobre um ínfimo vilarejo me remeteram ao que já vinha se gestando como projeto impossível: o meu próprio Museu do Sertão.

SERTÕES

Aludindo à zonas pouco habitadas, a palavra ‘sertão’ já era usada pelos portugueses antes de 1500, quando invadiram o Brasil, entretanto, sua origem permanece obscura e controversa, com operações fonéticas ainda não suficientemente esclarecidas (ANTÔNIO FILHO, 2011). Todavia, o sertão de que trata este texto limita-se às zonas secas que ocupam majoritariamente o Nordeste do Brasil, mais especificamente a área retratada pelo escritor Euclides da Cunha na obra “Os Sertões” (1905), onde predomina o bioma da caatinga, tradicionalmente associada à imagem mais popularizada do sertão árido e arcaico, palco da guerra de Canudos (1896-1897), tema do livro.

Historicamente alijado das hierarquias de poder, esquecido pelas políticas públicas e marcado por relações de trabalho baseadas na exploração da mão-de-obra camponesa pelo latifúndio, o Sertão se beneficiou dos mecanismos de inclusão social implementados pelos governos do Partido dos Trabalhadores (2002-2016) e, uma vez eliminada a fome crônica, viu desabrochar muitas de suas potências criativas. Hoje, porem, 4 anos depois do golpe jurídico-parlamentar que derrubou Dilma Rousseff, tais políticas foram desmontadas e os índices de pobreza já retrocederam aos números anteriores ao período.

Durante os governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff, floresceu no Brasil uma política museológica inovadora e vibrante que disponibilizou recursos financeiros e ferramentas democráticas de acesso, fomentando uma rede alternativa de museus e casas de cultura em todo o país. Particularmente, no Sertão, práticas artísticas, saberes populares e soluções criativas foram articuladas lado a lado à formas museológicas mais arcaicas, que permanecem através do tempo, a exemplo de pequenos museus ocupando prédios modestos, com seus pequenos acervos históricos e suas práticas artísticas e/ou artesanais que sempre sobreviveram autônomos, distantes das políticas públicas. O Museu Histórico de Canudos, que guarda a memória da revolta, da guerra e do vergonhoso massacre perpetrado pelo exército brasileiro, é um desses casos comoventes. Criado por iniciativa de um morador da região, o pequeno museu funciona, até o presente, em uma casinha de um cômodo só.

LOCUS

O exercício poético de edificação deste Museu do Sertão teve início a partir dos desdobramentos da pesquisa artística “Histórias que Guardamos” (2015), na qual venho trabalhando há 5 anos. A princípio, uma busca de identidades femininas silenciadas nos albums de fotografias de minha família materna e da cidade onde nasci, o trabalho seria concluído com uma exposição e, eventualmente, com a publicação de um livro. Todavia, ao avançar sobre eventos históricos e literários relacionados, a pesquisa foi aos poucos rompendo os limites biográfico-familiares e suscitando reflexões mais amplas. A essa altura, já não havia mais separação entre as personagens exiladas da história oficial e condenadas ao silêncio histórico e o universo sertanejo como um todo, com suas relações complexas entre opressão e classe, subjetividade e memória histórica, arte e utopia.

Ficção contemporânea, fabulação, aventura criativa, o Museu do Sertão é, antes de tudo, a recriação e a afirmação de um mundo silenciado e marginalizado, dando vazão à universos imaginários e sonhos coletivos de autonomia e transcendência, rejeitando a exclusão crônica a que o Sertão e outras áreas periféricas do globo estão condenadas. Uma fantasia forjada sobre a imensidão regional do sertão brasileiro, o projeto se estrutura sobre duas condições fundamentais e inter-dependentes: o prédio, de arquitetura contemporânea monumental e a prática de uma museologia radical, a confrontar as relações de dependência em que o Sertão está inserido.

Vai despontando assim o museu impossível em meio ao largo e árido território, presença volumosa a romper o horizonte desde grandes distâncias, num formato estranhamente onírico, espacial e desafiante que se impõe sobre a vastidão, deixando penetrar a paisagem pelos vãos que se abrem sobre a vegetação baixa e o solo agreste, a conectar espaços de exposições e convivência amplos e livres que multidões irão ocupar. Bela e absurda, como uma reminiscência do arquiteto Oscar Niemeyer (Rio de Janeiro, 1907-2012), segundo o qual “a principal característica de um edifício é a maravilha e o espanto”, a edificação é condição fundante do projeto, seu “mito de origem” e parte preponderante da experiência proposta/idealizada, a induzir à promessa contida no seu bojo.

REVOLUTIO

“Nesse lugar tão retirado do que se conhece como experiência moderna da cultura, podemos enfocar, refocalizar e contextualizar a arte a fim de percebê-la de outra maneira, criando um espaço onde o natural e o construído, o nativo e o inventado possam conviver, fundir-se e, por vezes, trocar de lugar” (SHWARTSZMAN, Revista Bravo!, 2016). As palavras do curador americano Alan Shwartszman sobre o Instituto Inhotim talvez nos auxiliem a dimensionar a potência revolucionária de um projeto superlativo numa região remota e alienada dos centros urbanos, onde a presença de grandes instituições de arte reflete os vários interesses de classe e de mercado dos quais o sertão está excluído. Chegamos, então, ao segundo pilar fundante deste Museu do Sertão, que é a sua museologia radical a desafiar os limites entre memória e história, arte e práticas consideradas não-artísticas, filosofia e saberes populares, dimensões políticas e transcendentais, em outras palavras, uma museologia revolucionária.

“Revolução” é, originalmente, um conceito vindo da Astronomia, a partir da palavra latina revolutio/revolvere que significa “dar voltas”, tendo se propagado a partir da publicação da tese de Nicolau Copérnico (1473-1543), sobre a volta que os planetas completam em torno do Sol, hoje conhecida como “translação” (FERNANDES, 2020) - ela mesma revolucionária. Foi somente nos tempos modernos que o vocábulo passou a referir-se à quebra radical das estruturas que acelera o tempo político, social, econômico e cultural rumo à transformação radical da sociedade.

Em suas reflexões sobre opressão e liberdade, o educador brasileiro Paulo Freire trata das condições para a tal revolução: “A transformação do mundo implica uma dialética entre duas ações (que consistem tanto de) denunciar o processo de desumanização do oprimido (quanto de) anunciar o sonho de uma nova utopia” (FREIRE, 1970). Parafraseando a historiadora e crítica de arte britânica Claire Bishop, o museu contemporâneo não é apenas uma instância de fabricação da história e dos seus objetos temporais mas também um agente histórico de transformação na sua dimensão antimercado e anticapitalista; “um locus onde o espectador pode contactar visões de mundo, posições sociais, politicas culturais e lógicas sensíveis (...), um lugar de contaminação que se desenvolve num horizonte não-cronológico, através de múltiplos cruzamentos, sínteses, colagens e junções, (BISHOP, 2014)”. Como locus anti-patriarcal e decolonial, antirracista, anti-mercado e anticapitalista, o Museu do Sertão recontextualiza o próprio museu como conceito, ao desloca-lo para a periferia, onde o seu papel na transformação radical da própria realidade se potencializa.

COSMOS

“É das desigualdades que o futuro vai surgir”

_Ermínia Maricato

_Ermínia Maricato

A este ponto, já é evidente que o presente artigo faz uma oscilação entre um museu de fato e uma obra de arte a refletir o museu, ao tratar de um projeto que, teoricamente, tanto pode ser efetuado, desde que haja decisão e recursos, quanto pode se resumir exclusivamente à este texto, como efetivamente se resume. Possivelmente inédito como proposta factível para a região, o Museu do Sertão está longe de ser uma ideia original como projeto artístico. Vários artistas criaram seus próprios museus, arquivos, coleções e universos dos quais uma significativa amostragem foi reunida pelo MOMA (Museum of Modern Art of New York) na exposição “The Museum as Muse - Artists Reflect” (1999). Intuído, pela primeira vez há tempos, este “Museu do Sertão” passou de pensamento fortuito a desejo, para então se constituir em fabulação, que foi adquirindo contornos próprios, até encontrar refúgio e devir na arte.

Como desejo - no sentido freudiano de falta que nunca será curada - é uma utopia artístico-política anacrônica e delirante, enquanto que, como devir - no sentido heraclitiano de fluxo e transformação permanentes - é potência a confrontar o não-lugar reservado à região no contexto de um capitalismo periférico, violento e predatório, que marca o Brasil pós-golpe: um país de 210 milhões de habitantes que assiste atônito à ascensão da extrema-direita e ao aprofundamento das suas já muito profundas desigualdades. Neste cenário, qualquer ideia que dignifique o Sertão, uma região estigmatizada que, para as elites exploradoras, assim deve permanecer, é um insulto. Logo, o meu Museu do Sertão é um exercício puramente imaginativo, um locus latente-factível-potencial contendo o impertinente e recôndito universo sertanejo e tudo o que nele existe: o que foi construído, elucubrado ou sonhado, paisagens, ideias declamadas ou secretas, sonhos, delírios, espaços e tempos, desobediências e revoltas, condições climáticas, devaneios e abismos, dimensões filosóficas, fantásticas e transcendentes, o passado histórico e a realidade existencial num cosmos vivo, furioso e revolucionário. Uma ficção poética que, antagonicamente, contem em si mesma a sua própria impossibilidade, pois que, situado no campo do sensível, é utópico e subversivo, particularmente no Brasil do presente, sob a governança de um fascista que odeia o Sertão e deseja aniquilá-lo.

Cidade do Porto, 2019

_________________________

Referências Bibliográficas

ANTÔNIO FILHO, Fadel D. Sobre a palavra “Sertão”, origens, significado e usos no Brasil (do ponto de vista da ciência geográfica). Bauru: Ciência Geográfica, 2011.

BALESTRIM, Luciana. América Latina e o giro decolonial. São Paulo: Revista Brasileira de Ciência Política, 2013.

BISHOP, Claire. Radical Museology or What’s ‘contemporary’ in museums of contemporary art?. London: Koenig Books, 2014.

BRULON, Bruno. Caminhos modernos da musealização: a fabricação da museália no Ocidente. Macapá: Revista Tempo Amazônico, 2015.

CRESPO, Nuno, Ser pontual num encontro que só pode falhar. Notas sobre a contemporaneidade do artista. Lisboa: Revista Poiésis, n 76, 2016.

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Rio de Janeiro: Lammert & C. Editores, 1902.

FANON, Franzt. Black Skin, White Masks. New York City: Grove Press, 1967.

FERNANDES, Cláudio. O que é Revolução?. Brasil Escola, 2020.

FREIRE, Paulo. A Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1970.

LANTYER, Neyde. Histórias que Guardamos. (pesquisa independente) 2015.

POULOT, Dominique. Another History of Museums: from the Discourse to the Museum-Piece. São Paulo: Annals of Museu Paulista. v. 21. n.1., 2013.

ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1956.

SHWARSTSZMAN, Alan. “Inhotim, ele mesmo”. São Paulo: Revista Bravo, 2016.